道路法の道路で4.0m以上あれば、法42条1項1号道路の建築基準法の道路になります。しかし、私道でも建築基準法の道路に該当するものがあります。その代表的なものが法42条1項5号道路や法42条2項道路になります。実際にどういうものか確認しましょう。

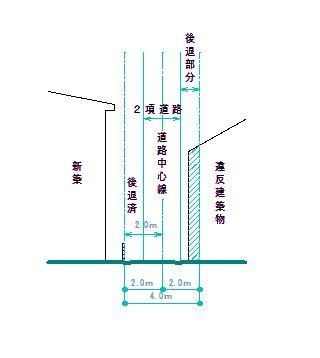

【 2項道路の後退方法 】

道路中心線から2.0mずつ後退し4.0mの道路をつくる。

指定当時の現況中心から2.0mずつ後退することが基本なんですよね!

そのとおり。ただ、当時の幅員が境界確定の幅員の場合は、境界確定の中心から2m後退する確定中心振分となるんだよ。

(1)現況中心振分

本はL-L中心振分。U 字構の場合はU-L中心振分。

Ⅼ型側溝がある場合は、L型側溝の端から端の中心振分が基本なんですね!

そうなんだ。ただ、U字側溝の場合は注意が必要だよ。U字構が敷地内なのか道路内なのかで後退方法が変わるから役所でどこからの中心振分なのかを確認しようね。

(2)確定中心振分

確定中心振分とは、官民(宅地と道路)の堺を確定させた中心からの振分です。

左側の図が一般的な境界確定図だよ。この図の道路両側の境界点を線で結んで、その中心を出したものが確定中心振分の中心になるんだよ。

出典:関東地方整備局ホームページ

【 法42条1項3号の位置について】

法42条1項3号は、基準時(昭和25年11月23日当時)から4m以上の幅員がある道路の事をいいます。ただし、現況で当時の道路幅員が足りない場合は、当時の道路形状を復元する必要があります。すなわち、「道路後退」が必要になるということです。ですから、最も大事なことは、管轄の行政庁で「基準法の道路種別」と「道路幅員」は必ず確認してください。

【法42条1項5号について】

法42条1項5号は、以下の2種類あります。

(1) 位置指定道路 個人が申請して指定された道路です。

(2) 告示建築線 市街地建築物法時代に警視庁の警視総監が指定した道路です。

法42条1項5号は、(1)と(2)ともに指定幅員の幅が足りていないことが多くあります。また、(2)告示建築線については、幅員が4.545m(15尺)や5.454m(18尺)の場合が多いため現地が4mあったとしても安心せずに必ず管轄行政庁で調査しましょう。