今日は地盤について、学びましょう。

画像のように建物が傾いて倒壊したら責任がとれますか?

そうならないようにしっかり地盤の調査を行いましょう。

さくら

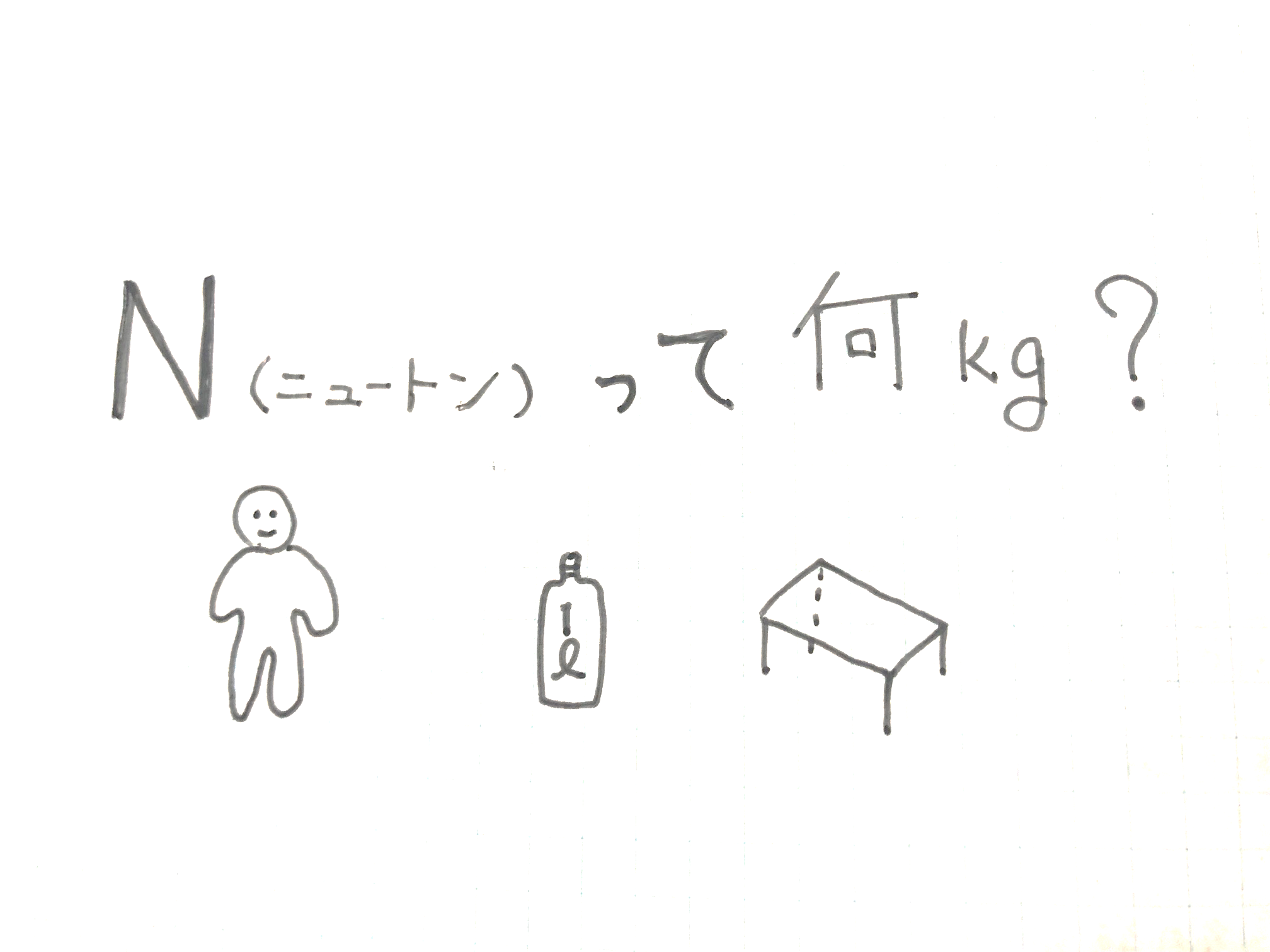

さくら まず、重さについて確認しましょう。

1kgf(キログラムエフ、キログラムフォース)は力の単位です。

質量1kg=重さ1kgf つまり 重力=1kgf≒10N です。

地盤については、施行令第93条に地盤の種類に応じた数値が記載されています。では、実際どのくらいの地耐力があるのでしょうか。

地耐力とは、地盤が重さに耐えられる強さの事です。建物を建てるときに建物の構造や用途により重さが変わってきますから、地耐力の確認は重要になってきます。

施行令第93条に長期の許容応力度の記載がありますが、実際の地盤は地層により大きく変わってくるので、必ず地盤調査をして地耐力の確認をしましょう。調査方法は、平13国交通告1113の告示により行います。

建一

建一 はじめに、岩盤1000kN/㎡とローム層50kN/㎡、粘土質地盤20kN/㎡が1㎡で何t(tf)まで耐えられるか確認しましょう。

ちなみに、1tは質量の単位で、1tfは力の単位です。

岩盤は1000kN/㎡ ⇒ 100t /㎡

ローム層50kN/㎡ ⇒ 5t /㎡

粘土質地盤20kN/㎡ ⇒ 2t/㎡

1tf = 10kN です。ですから、岩盤1㎡あたり100t、ローム層1㎡あたり5t、粘土質地盤1㎡あたり2tの重さまで耐えられることになります。

1tは1000kgですから、100tは1万kg、5tは5000kg、2tは2000kgです。

木造2階でも、きちんと重量を計算して必要地耐力を確認することが重要だよ。

一般的には、固定荷重と積載荷重を合計したものと基礎自重を合計したものに安全率をかけて計算します。

例えば、木造2階建て

① 屋根荷重 150kN

② 2階の荷重 220kN

③ 1階の荷重 130kN

④ 積載荷重 100kN

①から④の合計 600kN(建物重量)

基礎面積が75㎡だとすると、600kN / 75㎡ = 8kN/㎡

安全率1.2倍をかけると 8kN/㎡×1.2=9.6kN/㎡

9.6kN/㎡の重さに耐えられる基礎をつくりましょう。

基礎を設計し重量を求めます。

基礎 500kN

建物重量 600kN + 基礎重量 500kN = 1100kN

これを基礎面積75㎡で割ります。

1100kN / 75㎡ ≒ 14.67kN/㎡(必要地耐力)

この14.67kN/㎡が地盤の必要地耐力です。

なるほど!この14.67kN/㎡が必要地耐力だから、平13国交通告1113の告示の方法で地盤調査をおこなって、地耐力を確認すればいいんですね。目安としては粘土質地盤の20kN/㎡で大丈夫そうね。

調査した結果、地盤に自沈層があれば沈下の検討が必要になるから注意してね。もし、地耐力が足りなければ、杭や地盤改良などの対応が必要になるから地盤調査はしっかり行おうね。